Dieses Lexikon der Dämonologie ist ein Lebenswerk: Seit über vierzig Jahren sammelt, archiviert, beschreibt und analysiert er die

dämonologischen Überlieferungen in all ihren Erscheinungsformen.

Inzwischen liegen mehr als 500 Stichworte und Lexikoneinträge mit historischen Illustrationen vor

– in Papierform und als Textdateien, die nun als ‚work in progress’ von Prof. Dr. Ruth Neubauer-Petzoldt

und Evan Neubauer als Online-Lexikon einem breiten Publikum zugänglich gemacht werden.

Von A wie Ahti und Alberich über Baba Jaga, Bannik, Drache und Grendel bis Merlin, Onager und Sycorax reichen die Einträge.

Allerdings wird man hier ‚neue’ Dämonen aus der Literatur und den Filmen und Serien des 20. und 21. Jahrhunderts bis auf wenige Ausnahmen

vergeblich suchen. Diese multimediale Rezeption überlieferter populärer Dämonologie und ihre kreativen Umdeutungen hat so enorme Verbreitung gefunden

und ist so vielfältig, dass sie, ähnlich wie die Fantasy-Literatur, ein eigenes Forschungsfeld darstellt.

Auch konzentriert sich die Sammlung auf Europa und seine Überlieferungen seit der Antike, so dass Wesenheiten aus

der afrikanischen, asiatischen, ozeanischen, amerikanischen und indigenen Folklore und Dämonologie hier leider keine bzw.

nur dann eine Berücksichtigung finden können, soweit sie von der europäischen Literatur rezipiert wurden. mehr

Die Welt der Elementargeister und Dämonen, der Fabelwesen und Totengeister, der Hexen, Zauberer, Zwerge und vielfältigen Sagengestalten fasziniert den Erzählforscher und Ethnologen Prof. Dr. Leander Petzoldt seit seiner Dissertation Der Tote als Gast. Volkssage und Exempel (1968). Seitdem hat er sich in einer Vielzahl von Publikationen mit der Dämonologie, dem magischen Denken in der volkstümlichen Überlieferung und mit der europäischen Sagenwelt befasst.

Siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Leander_Petzoldt https://www.leanderpetzoldt.at/

Einen kleinen Ausschnitt finden Sie in dem Band Kleines Lexikon der Dämonen und Elementargeister, in der 5. Auflage 2015 bei C.H. Beck erschienen https://www.chbeck.de/petzoldt-kleines-lexikon-daemonen-elementargeister/product/13698638

Das Lexikon soll ein Bild der kultur- und religionshistorischen sowie der psychologischen Hintergründe dämonischer Wesenheiten, ihrer geographischen Verbreitung und etymologischen Bedeutung vermitteln. Dabei wird auf Quellen verschiedenster Art, antike medizinisch-astrologische Werke, einschlägige mittelalterliche Literatur und die Schriften der Naturphilosophen des 15. und 16. Jahrhunderts bis hin zur okkultistischen Literatur der Neuzeit, zurückgegriffen. Daneben werden auch volkskundlich ethnologische Aufzeichnungen, die die orale und literale, die mündliche und schriftliche Tradition Europas und der europäisch beeinflussten Kulturen berücksichtigen, sowie Materialien der großen ethnologischen Sammelaktionen des 19. und 20 Jahrhunderts zu einzelnen Themen ausgewertet. Durch die Einbeziehung der frühneuzeitlichen humanistischen Literatur sowie der oralen populären Erzählüberlieferung der letzten zweihundert Jahre wird hier Neuland betreten, da solche Quellen bisher nur in Einzelfällen ausgewertet wurden.

Wir freuen uns über Rückmeldungen und Anregungen von Ihnen, liebe interessierte Besucherinnen und Besucher dieser Homepage. Bitte haben Sie im Blick, dass dies ein gewaltiges Unternehmen und work in progress ist; wir wollen Ihnen so schnell wie möglich die Einträge zur Verfügung stellen, werden diese aber erst nach und nach überarbeiten und aktualisieren können. Sie erreichen die Redaktion des Lexikons der Dämonologie unter: kontakt@daemonen-lexikon.de weniger

Fabelwesen aus: Friedrich Justin Bertuch, Bilderbuch für Kinder, Weimar 1790-1830.

Die Welt der Elementargeister und Dämonen, der Fabelwesen und Totengeister, der Hexen, Zauberer, Zwerge und vielfältigen Sagengestalten fasziniert den Erzählforscher und Ethnologen Prof. Dr. Leander Petzoldt seit seiner Dissertation Der Tote als Gast. Volkssage und Exempel (1968). Seitdem hat er sich in einer Vielzahl von Publikationen mit der Dämonologie, dem magischen Denken in der volkstümlichen Überlieferung und mit der europäischen Sagenwelt befasst.

Siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Leander_Petzoldt https://www.leanderpetzoldt.at/

Einen kleinen Ausschnitt finden Sie in dem Band Kleines Lexikon der Dämonen und Elementargeister, in der 5. Auflage 2015 bei C.H. Beck erschienen https://www.chbeck.de/petzoldt-kleines-lexikon-daemonen-elementargeister/product/13698638

Das Lexikon soll ein Bild der kultur- und religionshistorischen sowie der psychologischen Hintergründe dämonischer Wesenheiten, ihrer geographischen Verbreitung und etymologischen Bedeutung vermitteln. Dabei wird auf Quellen verschiedenster Art, antike medizinisch-astrologische Werke, einschlägige mittelalterliche Literatur und die Schriften der Naturphilosophen des 15. und 16. Jahrhunderts bis hin zur okkultistischen Literatur der Neuzeit, zurückgegriffen. Daneben werden auch volkskundlich ethnologische Aufzeichnungen, die die orale und literale, die mündliche und schriftliche Tradition Europas und der europäisch beeinflussten Kulturen berücksichtigen, sowie Materialien der großen ethnologischen Sammelaktionen des 19. und 20 Jahrhunderts zu einzelnen Themen ausgewertet. Durch die Einbeziehung der frühneuzeitlichen humanistischen Literatur sowie der oralen populären Erzählüberlieferung der letzten zweihundert Jahre wird hier Neuland betreten, da solche Quellen bisher nur in Einzelfällen ausgewertet wurden.

Wir freuen uns über Rückmeldungen und Anregungen von Ihnen, liebe interessierte Besucherinnen und Besucher dieser Homepage. Bitte haben Sie im Blick, dass dies ein gewaltiges Unternehmen und work in progress ist; wir wollen Ihnen so schnell wie möglich die Einträge zur Verfügung stellen, werden diese aber erst nach und nach überarbeiten und aktualisieren können. Sie erreichen die Redaktion des Lexikons der Dämonologie unter: kontakt@daemonen-lexikon.de weniger

Fabelwesen aus: Friedrich Justin Bertuch, Bilderbuch für Kinder, Weimar 1790-1830.

Einleitung

von Prof. Dr. Marco Frenschkowski

„Dämonen“ sind ein Faszinans der Kulturgeschichte

„Dämonen“ sind ein Faszinans der Kulturgeschichte, eine Chiffre für das Abgründige im Menschen (nicht nur einfach für das „Böse“),

für das Fremde, Änigmatische in unserer Lebenswelt, für das „Andere“, das in irgendeiner Weise doch wir selbst sind. Man kann sie

als ein Universale der Religions- und Kulturgeschichte verstehen, steht dabei aber in Gefahr, die kulturellen Unterschiede zu

nivellieren, in denen Menschen von diesem „Anderen“ sprechen. Sie sind nicht identisch mit dem weiteren Bereich der numinosen

und übernatürlichen Wesen, aber die Grenzen sind schwierig zu ziehen. Es ist in den folgenden Zeilen ein gewisser Anmarschweg

erforderlich, um verständlich zu machen, was der Sinn und Zweck eines „Dämonologischen Lexikons“ ist. Wir assoziieren im heutigen

Sprachgebrauch mit Dämonen das „Böse“, aber das hat sich erst in der christlichen Antike so durchgesetzt (im Griechischen sind Dämonen

anfänglich keineswegs „böse“, stehen aber meist in der supranaturalen Hierarchie unter den Göttern). Die ethischen Kategorien des Guten

und Bösen greifen auch kaum, wenn die Dämonen der populären Erzählkulturen beschrieben werden sollen, obwohl der christlich-jüdische

Kontext sie deambiguiert und zu Trägern des Bösen macht. Zwei Beispiele machen das sofort sichtbar: Engel sind im jüdisch-christlichen

Raum gerade keine Dämonen: aber in den langen Dämonenlisten der abendländischen magischen Literatur begegnen eben auch Engelnamen, und

überhaupt ist es in der Beschwörungsmagie der Zauberbücher kaum möglich, zwischen beiden Kategorien zu unterscheiden. Engel sind hier

gefährliche Mächte, die sich der Magier oder die Magierin aber zu Diensten machen kann, und dann kaum von Dämonen zu unterscheiden.

Naturgeister, Elementarwesen sind nicht weniger ein Universale menschheitlicher Naturerfahrung, Naturdeutung und Naturmythologie: aber

vielfach sind auch sie weder einfach „gut“ noch einfach „böse“. Sie können freilich eine dämonische Dimension annehmen, zumal sie

vielfach nicht weniger als diese bedrohlich, ja verderblich für den Menschen sein können. Aber das Spektrum ihrer möglichen Verhältnisse

zum Menschen ist groß, und nicht weniger das des rituellen und alltäglichen Umganges mit ihnen, zwischen Bannung, Meidung und Beschwörung.

In der Sage begegnen „Dämonen“ in einem weiten Sinn oft geradezu zufällig: der Mensch gerät dann ohne Absicht in ihren Bereich, und so weiter.

Die Forschung hat sich weniger um eine „exakte Definition“ bemüht (die es kaum geben kann), sondern eher darum, das Spektrum dieser Figuren der Imagination zu beschreiben und auszuloten. Das kann nur in einer geschichtlichen und kulturellen Kontextualisierung geschehen, denn Dämonen sind wie alle mythologischen Wesen auch imaginierte Funktionsträger in den konkreten kulturellen und religiösen Systemen, in denen wir leben. Zumindest wird man sagen können, dass Dämonen, wie weit wir ihr Spektrum auch ausziehen, Fokussierungsfiguren sind. In ihnen konzentrieren sich Erfahrungen, vor allem solche ganz un-alltäglicher und numinoser Art. Der Umgang mit ihnen ist dann aber vielfach wieder Teil des Alltags. Nach den Dämonen zu fragen, heißt auch nach den Erfahrungen zu fragen, die dämonologisch gedeutet werden. Leider lauern hier Klischees an jeder Ecke (nach wie vor kann man lesen, in der Welt der Bibel oder sogar der Antike seien Krankheiten durchgehend als Dämonenwerk gedeutet worden: davon kann natürlich gar keine Rede sein).

Wenn eine Gesellschaft nicht mehr an Dämonen glaubt (was ja ihr gutes Recht ist), so hört sie doch im Allgemeinen nicht auf, zu dämonisieren: Menschen, Gruppen, andere Ethnien, „Feinde“ und „Außenseiter“. Ikonen des Bösen, Chiffren des Gefährlichen, des destruktiv Anderen stellen sich ein, wenn Dämonen von der Bühne abtreten. Menschen, die eigentlich nichts Übernatürliches an sich haben, wie Hannibal Lecter oder auch Hitler nehmen „dämonische Züge“ an, und das trifft reale wie fiktionale Menschen. Auch dabei ist die Grenze zwischen dem Menschlichen und dem Dämonischen durchlässig, und das auch gerade da, wo es in einem Weltbild „keine Dämonen gibt“. Sie können gedeutet, interpretiert werden, in sozialwissenschaftlichen, kognitionswissenschaftlichen, tiefenpsychologischen, rhetorischen, philosophischen und religiösen Kategorien, sie können zum Gegenstand der Kunst werden, ihre Existenz oder Nichtexistenz können gleichermaßen energisch behauptet werden: das ändert aber fast gar nichts an ihrem Faszinans und ihrem Schrecken. Kann man vielleicht sogar sagen, dass es sozusagen egal ist, in welchem Sinn sie „existieren“, denn ihre „Bedeutung“ hängt daran gar nicht? Das ist aber vielleicht doch etwas sehr modern oder postmodern gesprochen: denn in älteren Gesellschaften (und in nicht wenigen unserer Gegenwart) steht ihre „Realität“ außer Frage. Auch das muss eine Dämonologie reflektieren: die verschiedenen Arten der Existenz und Präsenz der Dämonen in unseren Geschichten, Büchern, Filmen, Träumen, Alpträumen, in unserer Kunst und Literatur. Die Grenze zwischen Glauben und Aberglauben (also dem, was man „mit schlechtem Gewissen“ glaubt, oder was von epistemologischen Herrschaftsdiskursen ausgegrenzt wird) kann fließend oder schwach ausgeprägt sein, und ist zudem diskurshafter Natur. Je energischer ihre Irrealität entlarvt wird (daran soll kein Zweifel ausgesprochen sein), desto stärker können die Dämonen durch die Hintertür der Imagination zurückkehren und das Verdrängte zur Sprache bringen. Das haben sie mit dem „Phantastischen“ gemeinsam, das ja eine Präsenzweise des gesellschaftlich Verdrängten ist. Das „Normale“ in den meisten Gesellschaften aber ist die Selbstverständlichkeit ihrer Nachbarschaft mit den Menschen, um die Ecke, außerhalb der Stadt oder des Dorfes oder auch mitten in diesen.

Die Forschung hat sich weniger um eine „exakte Definition“ bemüht (die es kaum geben kann), sondern eher darum, das Spektrum dieser Figuren der Imagination zu beschreiben und auszuloten. Das kann nur in einer geschichtlichen und kulturellen Kontextualisierung geschehen, denn Dämonen sind wie alle mythologischen Wesen auch imaginierte Funktionsträger in den konkreten kulturellen und religiösen Systemen, in denen wir leben. Zumindest wird man sagen können, dass Dämonen, wie weit wir ihr Spektrum auch ausziehen, Fokussierungsfiguren sind. In ihnen konzentrieren sich Erfahrungen, vor allem solche ganz un-alltäglicher und numinoser Art. Der Umgang mit ihnen ist dann aber vielfach wieder Teil des Alltags. Nach den Dämonen zu fragen, heißt auch nach den Erfahrungen zu fragen, die dämonologisch gedeutet werden. Leider lauern hier Klischees an jeder Ecke (nach wie vor kann man lesen, in der Welt der Bibel oder sogar der Antike seien Krankheiten durchgehend als Dämonenwerk gedeutet worden: davon kann natürlich gar keine Rede sein).

Wenn eine Gesellschaft nicht mehr an Dämonen glaubt (was ja ihr gutes Recht ist), so hört sie doch im Allgemeinen nicht auf, zu dämonisieren: Menschen, Gruppen, andere Ethnien, „Feinde“ und „Außenseiter“. Ikonen des Bösen, Chiffren des Gefährlichen, des destruktiv Anderen stellen sich ein, wenn Dämonen von der Bühne abtreten. Menschen, die eigentlich nichts Übernatürliches an sich haben, wie Hannibal Lecter oder auch Hitler nehmen „dämonische Züge“ an, und das trifft reale wie fiktionale Menschen. Auch dabei ist die Grenze zwischen dem Menschlichen und dem Dämonischen durchlässig, und das auch gerade da, wo es in einem Weltbild „keine Dämonen gibt“. Sie können gedeutet, interpretiert werden, in sozialwissenschaftlichen, kognitionswissenschaftlichen, tiefenpsychologischen, rhetorischen, philosophischen und religiösen Kategorien, sie können zum Gegenstand der Kunst werden, ihre Existenz oder Nichtexistenz können gleichermaßen energisch behauptet werden: das ändert aber fast gar nichts an ihrem Faszinans und ihrem Schrecken. Kann man vielleicht sogar sagen, dass es sozusagen egal ist, in welchem Sinn sie „existieren“, denn ihre „Bedeutung“ hängt daran gar nicht? Das ist aber vielleicht doch etwas sehr modern oder postmodern gesprochen: denn in älteren Gesellschaften (und in nicht wenigen unserer Gegenwart) steht ihre „Realität“ außer Frage. Auch das muss eine Dämonologie reflektieren: die verschiedenen Arten der Existenz und Präsenz der Dämonen in unseren Geschichten, Büchern, Filmen, Träumen, Alpträumen, in unserer Kunst und Literatur. Die Grenze zwischen Glauben und Aberglauben (also dem, was man „mit schlechtem Gewissen“ glaubt, oder was von epistemologischen Herrschaftsdiskursen ausgegrenzt wird) kann fließend oder schwach ausgeprägt sein, und ist zudem diskurshafter Natur. Je energischer ihre Irrealität entlarvt wird (daran soll kein Zweifel ausgesprochen sein), desto stärker können die Dämonen durch die Hintertür der Imagination zurückkehren und das Verdrängte zur Sprache bringen. Das haben sie mit dem „Phantastischen“ gemeinsam, das ja eine Präsenzweise des gesellschaftlich Verdrängten ist. Das „Normale“ in den meisten Gesellschaften aber ist die Selbstverständlichkeit ihrer Nachbarschaft mit den Menschen, um die Ecke, außerhalb der Stadt oder des Dorfes oder auch mitten in diesen.

Dämonologie in der ethnologischen Forschungsgeschichte

Die Rede von Dämonen ist niemals harmlos, auch wenn diese Dämonen in den Raum eines vergangenen Glaubens zurücksinken.

Die ältere Volkskunde (die wir heute meist europäische Ethnologie nennen, als Teil der vergleichenden und empirischen

Kulturwissenschaften) hat sie früher gerne als etwas „Populäres“, von der Bildungselite Abgetrenntes gesehen: dieser

apologetische Standpunkt ist heute aufgegeben. An Dämonen haben alle Gruppen, Schichten, Milieus, alle sozialen Levels

in Gesellschaften geglaubt, und tun es heute. Und wenn sie nicht an sie glauben, können sie sie dennoch fürchten – oder

gerade ihre Hilfe suchen. Das gehört zum Wesen dessen, was man ehemals die „niedere Mythologie“ nannte (auch das eine

Formulierung des 19. Jhdts., die wir sozusagen zitathaft verwenden), dass ihr Verhältnis zur Wirklichkeit ein schillerndes,

oszillierendes ist. Dämonen sind selbst in älteren Gesellschaften nicht unbedingt einfach „real“: und doch Teil der

alltäglichen Praxis, der alltäglichen Furcht, der alltäglichen Riten. Ihre Realität „geschieht“, sie leben in den

Ritualen, mit denen sie abgewehrt oder aber – gesucht werden. In religiösen Systemen können sie Gegenstand der Reflexion

werden, wie sie in den Geschichten der Tradition Figuren der Mythologie sind. Das ist genau der Punkt, an dem Dämonologien

entstehen, entfaltete Imaginationen, die mit den Systemen der Religion interagieren (aber mit diesen nicht einfach

identisch sind). Das europäische Mittelalter, um nur dieses Beispiel zu nennen, kennt Dämonologien, Dämonen,

Naturgeister innerhalb kirchlicher gedanklicher Systeme und andererseits auch weitab von diesen. Der Unterschied

war in der Literatur nicht einmal unbedingt immer deutlich. Dämonen gehören eben auch zum Flatterrand gesellschaftlicher

Wirklichkeiten, zu den Grenzbewohnern der Wissenssysteme. Andererseits können sie im Denken der Menschen erschreckend real,

präsent sein und legitimieren dann auch gewalttätige Ausgrenzungen gegenüber Menschen, die man mit diesen Dämonen im

Bund glaubt.

Ihre Existenz kann (nicht nur in unseren unmittelbar modernen Gesellschaften) eine gebrochene Existenz sein: wenn sie ganz in den Raum der Fantasie gedrängt werden, ohne aus der Tradition zu verschwinden. Das geschieht auch in nicht-westlichen Gesellschaften, z. B. in Japan und China, die überaus komplexe Dämonologien besitzen, die auch in modernen Transformationen zum Zuge kommen, oder in denen (wie im Buddhismus) Dämonen oft sehr dezidiert Chiffren für seelisch-mentale Zustände sind. Auch in modernen Formen, die keine Tatsächlichkeit beanspruchen, können sie erstaunlich aktiv, wirksam, mächtig sein. Mann kann das in tiefenpsychologischen Kategorien interpretieren (nicht nur solchen C. G. Jungs), in esoterischen und magischen, in sozialgeschichtlichen, in religiösen: oder man kann auf Deutungen verzichten, und das Eigenleben der Dämonen in Film, Kunst, Literatur als solches in den Blick nehmen, ohne es zu erklären. Erklärungen sind notwendig: aber sie pflegen in solchen Fällen nur Halbwahrheiten darzustellen, und sie können die Fülle der Phänomene nicht einfangen. Wie alle mythischen Figuren und Narrative lassen sie sich nur begrenzt in andere Aussageweisen übersetzen. Dämonen sind eine Facette des Humanums, gerade weil sie das Unmenschliche, das Widermenschliche, das Abgründige, aber auch faszinierend Andere fokussieren können. Sie sind real, auch wenn es sie nicht gibt, Teil der Seele, auch wenn sie aus dieser ausgesperrt werden.

Befreiungserfahrungen gegenüber dem Dämonischen (unter Umständen als Exorzismen ritualisiert) sind ebenfalls in den meisten, vielleicht in allen Gesellschaften bekannt (wie „global“ man das sagen will, hängt an Enge und Weite unserer Begriffe), und das gilt noch stärker für apotropäische Riten, die das Dämonische abwehren, aus dem Alltag heraushalten sollten. „Gefährdet“ durch Dämonen sind vor allem die Grenzbereiche des Lebens, Schwangerschaft und Geburt, Pubertät und Initiation, Tod und Trauer, daneben auch die körperlichen Funktionen und ihre „Orte“. Sie sind daher in besonderer Weise Stätten des Apotropäischen, in denen Dämonen begegnet wird, und in denen Dämonen abgewehrt werden. Sie können „draußen“ in der Wildnis auftauchen, aber auch an den „verborgenen“ Orten des eigenen Hauses. Von Dämonen ist in Bildern, Erzählungen, Liedern die Rede, in Interjektionen („Ei der Daus“), in entfalteten Mythologien und Ritualsystemen. Ihre Namen und „Identitäten“, wenn wir so sagen dürfen, unterliegen den kuriosesten Fluktuationen (z. B. wechseln sie gelegentlich das Geschlecht).

Ein kurzes Wort hier noch zum „Teufel“: er ist vielfach ein Dämon, aber in seinen biblischen Wurzeln (die den Dualismus abwehren, und ihn immer nur als gefallenes Geschöpf Gottes sehen) doch etwas anderes. Darüber hat der Verfasser dieses Vorwortes an verschiedenen Stellen gehandelt, zuletzt im Artikel „Teufel“ des Reallexikons für Antike und Christentum, wo die frühe Geschichte dieser Figur in beträchtlicher Ausführlichkeit analysiert ist. Ich weise darauf kurz hin, weil die religiöse, symbolische Rede vom Teufel mit derjenigen von den „Dämonen“ nicht identisch ist, und auch verschiedene imaginative Bedürfnisse bedient. Aber das kann hier nicht vertieft werden. Auch Geister sind mit Dämonen natürlich nicht identisch, aber oft ist es auch hier schwierig, Grenzen zu ziehen, und ein zu enger Blick verhindert wichtige Entdeckungen.

Dämonen sind ein Faszinans. In der Sage bewohnen sie den Bereich vor der Haustür, in der Nähe der Lebenswelt, und können gelegentlich bedrohlich oder auch großzügig in diese eindringen. Im Märchen sind sie eher weiter entfernt, begegnen dem Wandernden des Märchens in einer Anderswelt oder an der Grenze zu dieser. In der Legende werden sie vom „Heiligen“ bezwungen und vertrieben, im Schwank lacht man über sie, wenn sie erfolglos oder tölpelhaft auftreten. Aus der Seele geboren, werden sie in der Moderne in die Seele zurückgedrängt, wo sie im Untergrund mächtig rumoren können. Vor allem sind sie Gegenstand von Geschichten, Brauchtum, Ritualen. Sie bilden einen Teil eines umfassenden mythologischen Imaginariums, mit dem wir unsere Welt zu einem bewohnbaren Raum machen. In der Kahlheit des Tatsächlichen, Vorfindlichen kann sich der Mensch nicht geistig beheimaten: es muss Türen ins Imaginative, Mythologische aufweisen. Selbst wenn man durch diese Türen nicht hindurchgehen will, braucht man sie, um überhaupt als Mensch mit Verstand und Fantasie leben zu können.

Das Motivrepertoire der Dämonologie ist bei aller Vielfalt doch begrenzt. Das gilt auch im globalen Vergleich. Ohne diese vergleichende Perspektive stellen sich Kurzsichtigkeiten der Analyse ein: das Normale erscheint dann plötzlich als ein Besonderes, das Gemeinsame z. B. als ein allein Regionales. Andererseits unterliegt der Vergleich besonderen Gefahren und Fallen, die ihn in den Kulturwissenschaften auch suspekt gemacht haben. Zu leicht schafft unsere Brille erst die Phänomene, die wir dann vergleichen, und alle Kategorien, in denen wir Kulturen beschreiben, stammen aus konkreten Kulturen und bleiben ihnen verbunden. (Die wissenschaftliche Terminologie kann das verschleiern, aber es kann leicht wieder sichtbar gemacht werden.) Das ist Risiko und Falle des Vergleichs, und doch gibt es ohne ihn kein Verstehen, wenn er sich diesen Fragen stellt. Der Vergleich ist unsere Brille: aber ohne diese Brille sehen wir gar nichts. Vor dem Vergleich und zugleich hinter ihm liegt das Sammeln, das zur Kenntnisnehmen der Vielfalt, mit möglichst offenen Kriterien. In diesem Sinn ist das vorliegende Buch keine Dämonologie (auch keine volkskundliche oder ethnologische), sondern eine Zusammenschau dessen, worüber ein solches Projekt nachzudenken hat, im Fragediskurs sehr verschiedener Wissenschaften. Es stellt das Material bereit, in seiner ganzen Breite, mit der sich jede Analyse des Dämonischen auseinanderzusetzen hat: es sichtet, was hier zu bedenken ist.

Ihre Existenz kann (nicht nur in unseren unmittelbar modernen Gesellschaften) eine gebrochene Existenz sein: wenn sie ganz in den Raum der Fantasie gedrängt werden, ohne aus der Tradition zu verschwinden. Das geschieht auch in nicht-westlichen Gesellschaften, z. B. in Japan und China, die überaus komplexe Dämonologien besitzen, die auch in modernen Transformationen zum Zuge kommen, oder in denen (wie im Buddhismus) Dämonen oft sehr dezidiert Chiffren für seelisch-mentale Zustände sind. Auch in modernen Formen, die keine Tatsächlichkeit beanspruchen, können sie erstaunlich aktiv, wirksam, mächtig sein. Mann kann das in tiefenpsychologischen Kategorien interpretieren (nicht nur solchen C. G. Jungs), in esoterischen und magischen, in sozialgeschichtlichen, in religiösen: oder man kann auf Deutungen verzichten, und das Eigenleben der Dämonen in Film, Kunst, Literatur als solches in den Blick nehmen, ohne es zu erklären. Erklärungen sind notwendig: aber sie pflegen in solchen Fällen nur Halbwahrheiten darzustellen, und sie können die Fülle der Phänomene nicht einfangen. Wie alle mythischen Figuren und Narrative lassen sie sich nur begrenzt in andere Aussageweisen übersetzen. Dämonen sind eine Facette des Humanums, gerade weil sie das Unmenschliche, das Widermenschliche, das Abgründige, aber auch faszinierend Andere fokussieren können. Sie sind real, auch wenn es sie nicht gibt, Teil der Seele, auch wenn sie aus dieser ausgesperrt werden.

Befreiungserfahrungen gegenüber dem Dämonischen (unter Umständen als Exorzismen ritualisiert) sind ebenfalls in den meisten, vielleicht in allen Gesellschaften bekannt (wie „global“ man das sagen will, hängt an Enge und Weite unserer Begriffe), und das gilt noch stärker für apotropäische Riten, die das Dämonische abwehren, aus dem Alltag heraushalten sollten. „Gefährdet“ durch Dämonen sind vor allem die Grenzbereiche des Lebens, Schwangerschaft und Geburt, Pubertät und Initiation, Tod und Trauer, daneben auch die körperlichen Funktionen und ihre „Orte“. Sie sind daher in besonderer Weise Stätten des Apotropäischen, in denen Dämonen begegnet wird, und in denen Dämonen abgewehrt werden. Sie können „draußen“ in der Wildnis auftauchen, aber auch an den „verborgenen“ Orten des eigenen Hauses. Von Dämonen ist in Bildern, Erzählungen, Liedern die Rede, in Interjektionen („Ei der Daus“), in entfalteten Mythologien und Ritualsystemen. Ihre Namen und „Identitäten“, wenn wir so sagen dürfen, unterliegen den kuriosesten Fluktuationen (z. B. wechseln sie gelegentlich das Geschlecht).

Ein kurzes Wort hier noch zum „Teufel“: er ist vielfach ein Dämon, aber in seinen biblischen Wurzeln (die den Dualismus abwehren, und ihn immer nur als gefallenes Geschöpf Gottes sehen) doch etwas anderes. Darüber hat der Verfasser dieses Vorwortes an verschiedenen Stellen gehandelt, zuletzt im Artikel „Teufel“ des Reallexikons für Antike und Christentum, wo die frühe Geschichte dieser Figur in beträchtlicher Ausführlichkeit analysiert ist. Ich weise darauf kurz hin, weil die religiöse, symbolische Rede vom Teufel mit derjenigen von den „Dämonen“ nicht identisch ist, und auch verschiedene imaginative Bedürfnisse bedient. Aber das kann hier nicht vertieft werden. Auch Geister sind mit Dämonen natürlich nicht identisch, aber oft ist es auch hier schwierig, Grenzen zu ziehen, und ein zu enger Blick verhindert wichtige Entdeckungen.

Dämonen sind ein Faszinans. In der Sage bewohnen sie den Bereich vor der Haustür, in der Nähe der Lebenswelt, und können gelegentlich bedrohlich oder auch großzügig in diese eindringen. Im Märchen sind sie eher weiter entfernt, begegnen dem Wandernden des Märchens in einer Anderswelt oder an der Grenze zu dieser. In der Legende werden sie vom „Heiligen“ bezwungen und vertrieben, im Schwank lacht man über sie, wenn sie erfolglos oder tölpelhaft auftreten. Aus der Seele geboren, werden sie in der Moderne in die Seele zurückgedrängt, wo sie im Untergrund mächtig rumoren können. Vor allem sind sie Gegenstand von Geschichten, Brauchtum, Ritualen. Sie bilden einen Teil eines umfassenden mythologischen Imaginariums, mit dem wir unsere Welt zu einem bewohnbaren Raum machen. In der Kahlheit des Tatsächlichen, Vorfindlichen kann sich der Mensch nicht geistig beheimaten: es muss Türen ins Imaginative, Mythologische aufweisen. Selbst wenn man durch diese Türen nicht hindurchgehen will, braucht man sie, um überhaupt als Mensch mit Verstand und Fantasie leben zu können.

Das Motivrepertoire der Dämonologie ist bei aller Vielfalt doch begrenzt. Das gilt auch im globalen Vergleich. Ohne diese vergleichende Perspektive stellen sich Kurzsichtigkeiten der Analyse ein: das Normale erscheint dann plötzlich als ein Besonderes, das Gemeinsame z. B. als ein allein Regionales. Andererseits unterliegt der Vergleich besonderen Gefahren und Fallen, die ihn in den Kulturwissenschaften auch suspekt gemacht haben. Zu leicht schafft unsere Brille erst die Phänomene, die wir dann vergleichen, und alle Kategorien, in denen wir Kulturen beschreiben, stammen aus konkreten Kulturen und bleiben ihnen verbunden. (Die wissenschaftliche Terminologie kann das verschleiern, aber es kann leicht wieder sichtbar gemacht werden.) Das ist Risiko und Falle des Vergleichs, und doch gibt es ohne ihn kein Verstehen, wenn er sich diesen Fragen stellt. Der Vergleich ist unsere Brille: aber ohne diese Brille sehen wir gar nichts. Vor dem Vergleich und zugleich hinter ihm liegt das Sammeln, das zur Kenntnisnehmen der Vielfalt, mit möglichst offenen Kriterien. In diesem Sinn ist das vorliegende Buch keine Dämonologie (auch keine volkskundliche oder ethnologische), sondern eine Zusammenschau dessen, worüber ein solches Projekt nachzudenken hat, im Fragediskurs sehr verschiedener Wissenschaften. Es stellt das Material bereit, in seiner ganzen Breite, mit der sich jede Analyse des Dämonischen auseinanderzusetzen hat: es sichtet, was hier zu bedenken ist.

Zu dem vorliegenden Lexikon der Dämonologie

Das „Wissen“ um die Dämonen ist ein kulturell vergangenes Wissen, verdrängt, vergessen, folklorisiert, literarisiert

(all das sind Verharmlosungsdynamiken). Hier kommt nun Leander Petzoldt ins Spiel: Das vorliegenden Lexikon, sein letztes Buch

und ein wahres Magnum Opus, sichtet weitausholend die dämonischen Figuren v.a. der abendländischen Traditionen, mit weltweiten

Ausblicken. Diese werden beschrieben, historisiert, kontextualisiert, auf ihre Quellen hin befragt. Was ist die Funktion eines

solchen Lexikons, das eine wahre Enzyklopädie darstellt? Sicher ist auch von Kuriosem die Rede, und sicher hat das Blättern in

einem solchen Werk etwas Unterhaltendes. Aber es geht doch auch um etwas anderes: um ein verdrängtes kulturelles Wissen, das Bereiche

des Menschlichen, der menschlichen Erfahrung, der menschlichen erzählten Welt zum Ausdruck bringt, ohne die wir das Böse, das

Abgründige, das Abjekte, das Grauenvolle, aber auch das Verschmitzte, Verspielte, Närrische nicht verstehen könnten. In abstrakten

Begriffen wäre es nicht einzufangen. Die Vielnamigkeit der Dämonen (kein mythologischer Name hat in den europäischen Sprachen mehr

Synonyme als v.a. derjenige des Teufels) ist selbst ein Hinweis auf das Schillernde dieser Figuren, deren Identitäten verschwimmen,

sich überschneiden. Ihre „Gleichsetzung“ ist selbst ein Akt der dämonologischen Theorie (wie die Gleichsetzung von Göttern ein Akt

einer Theologie ist, kein religionswissenschaftlicher). Bei allem Vergleichbaren bleiben viele Figuren scharf konturiert, an

bestimmte Orte, Lokalitäten, Zeiten, ja Personen gebunden. Das macht sie zu einem sehr spezifischen Fenster auf die europäische

Kulturgeschichte: zeige mir deine Dämonen, und ich sage dir, wer du bist. Das setzt sich in die Moderne fort. Die Ikononographie

und Prosopographie des Dämonischen ändert sich rasch, und sie ist eine präzise benennbare Funktion spezifischer gesellschaftlicher

Konstellationen oder, wie wir vielleicht sagen dürfen, Leitimaginationen. Jede Gesellschaft schafft sich ja auch die Monstren,

die sie verdient. Es ist etwas anderes, ob das Bahnhofsschrifttum einer Gesellschaft (sagen wir es ausnahmsweise einmal etwas von

oben herab) von Vampiren, Nazis oder Zombies erzählt. Es ist etwas anderes, ob der dämonisierte Bösewicht Dr. Moriarty, Fu Manchu

(der ab 1913 die Angst vor einer chinesischen Weltherrschaft literarisiert) oder Hannibal Lecter ist. Der Erstere fragt, was

geschieht, wenn überlegener Intellekt nur böse ist; der letztere, wenn sich die Kenntnis der seelischen Tiefen und Untergründe

mit diesem Bösen selbst verbündet, usw. Was besagt die Faszination mit dem Massenmörder, wenn dieser (wie ehemals der Vampir,

dem das Gleiche widerfuhr) aus einer Ikone des Bösen zu einer schillernden Identifikationsfigur wird? Wie leben hier die Dämonen

fort oder vielleicht auch neu auf? Das wirklich Interessante ist, wie und warum wir Sympathien mit diesen Figuren haben,

warum wir gerne von den Dämonen erzählen. Ist die Erzählung (auch die literarische und cineastische) eine Form des Exorzismus? All das sind Fragen, die wir uns vielleicht auch einmal stellen können, wenn wir das folgende Lexikon lesen.

Auflistungen von Dämonen und Vorläufer dieses Lexikons

Namenslisten und überhaupt „systematische“ Dämonologie haben eine lange, eine erstaunlich lange Tradition.

Sie müssen – wie alle Listen – ein eigenes imaginatives Bedürfnis befriedigen. Vielleicht sollten sie das Bedrohliche,

das Irrationale etwas beherrschbarer machen? Etwas zu überschauen heißt ja, von ihm nicht mehr völlig überrascht werden

zu können. Dämonenlisten kennt daher schon die babylonische und assyrische Literatur. Das „Testament Salomos“, eine aus

jüdischen Quellen schöpfende christliche Schrift etwa des 3.-5. Jhdts. (in Teilen vielleicht schon älter) lässt den

sagenhaften König Salomon als Bezwinger der Dämonen auftreten, und diese werden dabei mit ihren Namen, Attributen,

Machtbereichen, ihrer Ikonographie (also ihrer äußeren Erscheinung) detailliert beschrieben. Das ist in gewisser

Hinsicht die erste wirklich umfassende Dämonenliste des Abendlandes (Ansätze solcher Listen sind aber wie gesagt auch

im griechisch-römischen Bereich bereits älter, im Orient ohnehin). Judentum, Christentum und Islam haben solche Listen

produziert, aber auch die asiatischen Religionen, in besonderer Ausführlichkeit der Buddhismus. Für die tribalen

Religionen haben es dann die Ethnologie und früher schon die Berichte der Reisenden und Missionare unternommen, ihre

Numina, Göttinnen und Götter und eben auch Dämonen zu sammeln, zu sichten, zu ordnen – im Allgemeinen nach westlichen

Kriterien. Die jüngere Forschung hat dabei vor allem die Kategorien in Frage stellen müssen, in denen das geschah.

Es war schon eine wesentliche Bedingung für die Entstehung einer Religionswissenschaft gewesen, als sich Reisende im

17. und 18. weigerten, die Numina der besuchten Ethnien als „Teufel“ zu deuten. Ein schönes Beispiel, wie ein Reisender

mit dieser Frage ringt, ist Willem Bosman, „Nawkeurige Beschryving van de Guinese Goud-Tand-en Slave-Kust […]“.

t´Utrecht 1704 (das Buch leichter zugänglich die englische Ausgabe „A New and Accurate Description of the Coast of Guinea

[…]“. London 1705 [Reprint Cambridge 2011], 228. Über Bosman [1672-?] vgl. Dietmar Henze, Enzyklopädie der Entdecker und

Erforscher der Erde. Bd. 1. Graz 1978 [Reprint Darmstadt 2011], 304f.). Bosman beschreibt, wie frühere Reisende und Händler

davon sprechen, die „Eingeborenen“ (also die Westafrikaner) wendeten sich in ihren Nöten an den Teufel. Dieser Auffassung

widerspricht er energisch, und verweist dazu auf seine eigene langjährige Erfahrung in Westafrika. Die Götter der

„Schwarzen“ sind für ihn zwar auch falsche Götter: aber Teufel sind sie keineswegs. Das ist nur ein erster Schritt

dieser Umwertung. Nur langsam und sukzessive im 18.-21. Jhdt. haben Ethnologie, Religionswissenschaft und Volkskunde

gelernt, die Kategorien der Beschreibung des „Fremden“ selbst zu hinterfragen, und dieser Prozess ist keineswegs

abgeschlossen. Dennoch ist es nicht verkehrt, von „Dämonen“ auch in nicht-europäischen Kontexten zu sprechen. Die

Funktionen dieser Numina ähneln sich eben doch erstaunlich, und ebenso der rituelle und narrative Umgang mit ihnen.

Natürlich überschneiden, überlappen sich die Kategorien, die hier ebenfalls zu bedenken wären, Geister, Naturwesen,

Ahnen, „arme Seelen“ (eine katholische Kategorie), Elementarwesen. Die evangelische Tradition hat seit Martin Luther

die Naturwesen, Kobolde, Wassermänner und -frauen und die Geister der populären Glaubenswelten stärker dämonisiert,

als es die katholische Tradition getan hatte. Die Wahrnehmung dieser Wesen ist eben auch noch in der frühen Neuzeit von

Rahmensystemen abhängig. Die Aufklärung hat manches verändert, oft aber auch weniger, als man im Stolz, auf etwas

„Vergangenes“ zurückzuschauen, gemeint hat. In den abendländischen Traditionen entwickeln sich Dämonologien vor

verschiedenen Hintergründen: biblischen, altkirchlich-christlichen, griechischen und römischen, aber auch solchen

der jüngeren europäischen Ethnien, keltischen, germanischen, slawischen, romanischen und anderen, die ihrerseits eine

lange Vorgeschichte in vorschriftlicher Zeit haben, antiken, mittelalterlichen und neuzeitlichen. Vor allem im 19.

Jahrhundert entdeckt die entstehende Volkskunde die Welt der Geister, Dämonen, Naturwesen als Forschungsgegenstand.

Leitgedanke ist ehemals das „survival“ (ein Begriff E. B. Tylors): man suchte im Volksglauben (wie man sagte) die

Überreste einer älteren, ungebrochenen, ungetrübten „Volkskultur“. Dabei spielten auch ethnische Klischees,

Stereotype eine Rolle, und die jüngere Forschung hat es sich auf die Fahnen geschrieben, diese zu überwinden.

In diesem puristischen Sinn hat sich das Konzept ehemals ganz eigenständiger europäischer „Volkstümer“ aufgelöst:

aber die Frage nach den mythologischen Imaginationen hat dadurch keineswegs an Faszination verloren. Wir

sehen sie eher in einem Netzwerk der Motivwanderungen, aber auch der Entanglements, bei denen die Frage

nach dem „Ursprünglichen“ oder dem „Woher“ und „Wohin“ sinnlos ist. Sie alle haben ihre Geschichte, können

sich aber auch in Literatur und Kunst fixieren, und werden dann Teil eines europäischen Gesamtimaginariums.

Mephisto ist eben nicht nur eine „deutsche“ Gestalt der Faustsage. Das Lexikon bietet natürlich auch allgemeinere

und theoretische Artikel („Aberglauben“), vor allem aber, als seinen Hauptinhalt, einzelne Studien zu den Figuren

der Dämonologie. Es hält die Wage zwischen einer kulturwissenschaftlichen Analyse und einer Präsentation, die auch

außerhalb dieses akademischen Diskurses verständlich ist.

Damit steht es in einer wissenschaftlichen Tradition, übertrifft diese aber doch vielfach. In der frühen Neuzeit waren es noch besonders die theologischen Dämonologen, die hexenkundlichen Autoren und auch die Zauberbücher selbst, die sich an Dämonenauflistungen versuchten.

Der angesehene, auch an Fürstenhöfen tätige Arzt Johannes Weyer (auch Wier u.ä., lateinisch Wierus, 1515/16-1588) publiziert 1577 eine lange kommentierte Dämonenliste unter dem Titel „De pseudomonarchia daemonum“. Diese war ein Anhang seines kritischen Hauptwerkes „De praestigiis daemonum“ in dessen fünfter Auflage (das Buch selbst zuerst Basel 1563, zahlreiche Ausgaben und bald auch Übersetzungen). Den Hexenglauben hält er weitgehend für wahnhaft und nimmt damit Fragestellungen der Psychiatrie vorweg: Sigmund Freud nannte das Buch daher eines der zehn wichtigsten Bücher der Menschheit. (Weyer schöpft dabei nach seinen eigenen Angaben aus einem „Liber officiorum spirituum, seu liber dictus Empto Salomonis, de principibus et regibus demoniorum“). Ein etwas älteres „Livre des Esperitz“ (Buch der Geister) ist handschriftlich erhalten (mittlerweile ediert nach dem Manuskript Cambridge, Trinity College O.8.29 aus dem 16. Jhdt.) ist ein weiteres, inhaltlich verwandtes Beispiel für das Genre der Dämonenlisten, das Weyer nicht erfunden, wohl aber in eine stabile Form gebracht hat. Die 69 Dämonen, die er vorstellt (eigentlich sollten es wohl 72 sein) sieht er in einer Art Monarchie, welche diejenige des Himmels nachahmt (daher „pseudomonarchia“). Das „Book of Oberon“ (Woodbury, Minn. 2015), eines der umfassendsten Beschwörungsbücher elisabethanischer Magie, enthält weiteres Material. (Der Titel stammt erst von den Herausgebern Daniel Harms, James R. Clark und Joseph E. Peterson: die Handschrift des 16. Jhdts. selbst hat ihre Titelseite verloren; sie liegt in der Folger Shakespeare Library in Washington, DC.) Vor allem war Weyer die dämonologische Hauptquelle für Reginald Scot, „The Discoverie of Witchcraft“ (zuerst 1584), ein zweites kritisches Buch zum Hexenglauben, das eine gewisse Bekanntheit dadurch erwarb, dass es auch magische Rezepte publizierte, die vorher nur handschriftlich greifbar waren. König Jakob I. wollte es deshalb gerne vernichten, was ihm nicht gelang. Berühmt wurde v.a. die weiter ergänzte Ausgabe London 1665, die zur Hauptquelle für die Dämonenlisten der englischen zeremoniellen Magie wurde. Die magischen Ritualtexte, die wir schon aus der Antike kennen, die aber ab dem Spätmittelalter immer länger werden, interagieren mit diesen Listen und übernehmen ihr Material aus diesen (wie auch umgekehrt). Die Geschichte derartiger Dämonenlisten könnte leicht bis in die Gegenwart fortgeschrieben werden, aber ihre okkulten oder gerade okkultismuskritischen Interessen führen doch in ganz andere Richtungen als Petzoldts Werk.

Ein Lexikon etwas anderer Art mag immerhin noch etwas ausführlicher genannt werden. Das bekannteste dämonologische Lexikon des 19. Jahrhunderts ist das „Dictionnaire infernal“ des Jacques Albin Simon Collin de Plancy (1793 oder 1794–1881). In seiner zweiten Auflage von 1826 lautete der noch recht barocke Titel (der hier einmal zitiert sein soll) „Dictionnaire infernal ou Bibliothèque Universelle, sur les êtres, les personnages, les livres, les faits et les choses, qui tiennent aux apparitions, à la magie, au commerce de l’enfer, aux divinations, aux sciences secrètes, aux grimoires, aux prodiges, aux erreurs et aux préjugés, aux traditions et aux contes populaires, aux superstitions diverses, et généralement à toutes les croyances merveilleuses, surprenantes, mystérieuses et surnaturelles“. Dieses monumentale Werk hat eine kuriose Geschichte: 1818 wurde es erstmals veröffentlicht. In dieser und der zweiten Auflage war der Tenor eher kirchen- und christentumskritisch, und viele Deutungen stehen in einer freidenkerischen Linie. Collin de Plancy wandte sich dann der Katholischen Kirche zu, und die späteren Auflagen sind zwar einerseits materialreicher, aber auch stärker aus einem katholischen Bewertungsdiskurs heraus geschrieben. Alle sechs Auflagen unterscheiden sich inhaltlich, auch wenn heute fast nur noch die letzte von 1863 rezipiert wird. Das Buch ist auch in der neomagischen Szene sehr bekannt und beliebt, obwohl der Autor kein praktizierender Magier gewesen ist. (Tatsächlich besaß die letzte Ausgabe eine kirchliche Imprimatur.) In wesentlichen Teilen ist es ein Dämonenlexikon. Eine englische Gesamtübersetzung in zwei Bänden (frühere waren stark gekürzt gewesen) erschien beim Verlag Abracax House 2015. Die französische Ausgabe von 1863 enthielt auch 550 sehr berühmte Holzschnitte, die für die englische Fassung digital nachbearbeitet wurden, und die sich an einer phantastischen Ikonographie der Dämonen versuchen, diese aber in die Fantasie des 19. Jhdts. übertragen (tatsächlich haben sich diese Ikonographien über die Jahrhunderte beträchtlich verändert). Hier werden zwar die Dämonen der magischen Tradition dargestellt, ergänzt um Einiges aus den globalen religiösen Kontexten, aber z. B. der Kontakt mit den Folklore Studies, also der Volkskunde war nur gering. Jüngere (v.a. englische) Zauberbücher u.ä. und die gesamte Okkultismusliteratur haben diese Bilder gerne übernommen, die damit Teil eines öffentlichen Imaginariums geworden sind.

Das sind nur Beispiele für die Traditionen, die in Sachen dämonologischer Listen zu bedenken sind. An populären Dämonenlexika ist kein Mangel: ein Beispiel wäre die „Encyclopedia of Spirits: The Ultimate Guide to the Magic of Fairies, Genies, Demons, Ghosts, Gods & Goddesses (Witchcraft & Spells)“, die Judika Illes 2009 herausgebracht hat. Im Internet gibt es unzählige solcher Listen. Sie haben aber keinen wissenschaftlichen Anspruch, und keine einzige könnte auch nur entfernt mit dem hier vorliegenden Werk konkurrieren (das gilt auch für die englischsprachigen Publikationen, von denen es naturgemäß noch mehr gibt als von deutschen). Jake Stratton-Kent, „Pandemonium. A Discordant Concordance. Diverse Spirit Catalogues” (West Yorkshire 2016) ist immerhin ein erster Versuch, die magisch-okkulten Listen systematisch zu vergleichen und im Vergleich abzudrucken. Das Werk ist aus der Sichtweise der Magiepraktizierenden geschrieben, womit daran erinnert werden mag, dass diese mittlerweile auch am akademischen Diskurs zur Sache selbst mitwirken. Das verändert die Forschung radikal, betrifft aber nur eine Facette des Geister- und Dämonen-Imaginariums.

Das hier vorliegende Werk ist natürlich in vielerlei Hinsicht etwas anderes. Es ist aus volkskundlicher (folkloristischer), also kulturwissenschaftlicher und aus erzählforschender Sicht geschrieben, integriert aber auch literaturwissenschaftliche und religionswissenschaftliche Materialien, solche aus der modernen Medienwelt und aus den magischen Traditionen. Eher vergleichbar ist das „Lexikon der Götter und Dämonen: Namen, Funktionen, Symbole/Attribute“, das Manfred Lurker herausbrachte (2. Aufl. Stuttgart 1989). Dieses holt weit aus, bietet aber nur sehr kurze Artikel, und ist in hohem Maße selektiv. Zum vorliegenden Werk kann es ebenfalls keine Konkurrenz sein, sowenig wie eines der anderen genannten. Nur für Einzelbereiche gibt es Lexika, die wissenschaftlichen Ansprüchen genügen, z. B. Karel van der Toorn, „Dictionary of deities and demons in the Bible” (DDD, Leiden [u.a.] 1995. 2. Aufl. 1999; eine Neubearbeitung ist in Vorbereitung). Aber ein Werk, das sowohl umfassend, kulturübergreifend (wenn auch noch nicht im vollen Sinn „global“: das kann ein Einzelner nicht leisten), kulturwissenschaftlich verantwortet, aus den Quellen selbst schöpfend und erarbeitet, den verschiedenen Diskursen zum Thema „Dämonen“ gleichermaßen verpflichtet ist, hat es bisher nicht gegeben. Bis jetzt: mit Leander Petzoldts „Dämonologischem Lexikon“ liegt nun (auch international) das erste umfassendere Nachschlagewerk vor, das diesen Namen tatsächlich verdient und die verschiedenen Interessen am Thema in einen wirklichen Kontakt bringt. Damit fasst es die Forschung vieler Generationen zusammen, bietet aber auch eine solide Basis für die Weiterarbeit. Diese wird einmal zu erklären haben, warum die Rede von den Dämonen ein Universale der conditio humana ist.

Damit steht es in einer wissenschaftlichen Tradition, übertrifft diese aber doch vielfach. In der frühen Neuzeit waren es noch besonders die theologischen Dämonologen, die hexenkundlichen Autoren und auch die Zauberbücher selbst, die sich an Dämonenauflistungen versuchten.

Der angesehene, auch an Fürstenhöfen tätige Arzt Johannes Weyer (auch Wier u.ä., lateinisch Wierus, 1515/16-1588) publiziert 1577 eine lange kommentierte Dämonenliste unter dem Titel „De pseudomonarchia daemonum“. Diese war ein Anhang seines kritischen Hauptwerkes „De praestigiis daemonum“ in dessen fünfter Auflage (das Buch selbst zuerst Basel 1563, zahlreiche Ausgaben und bald auch Übersetzungen). Den Hexenglauben hält er weitgehend für wahnhaft und nimmt damit Fragestellungen der Psychiatrie vorweg: Sigmund Freud nannte das Buch daher eines der zehn wichtigsten Bücher der Menschheit. (Weyer schöpft dabei nach seinen eigenen Angaben aus einem „Liber officiorum spirituum, seu liber dictus Empto Salomonis, de principibus et regibus demoniorum“). Ein etwas älteres „Livre des Esperitz“ (Buch der Geister) ist handschriftlich erhalten (mittlerweile ediert nach dem Manuskript Cambridge, Trinity College O.8.29 aus dem 16. Jhdt.) ist ein weiteres, inhaltlich verwandtes Beispiel für das Genre der Dämonenlisten, das Weyer nicht erfunden, wohl aber in eine stabile Form gebracht hat. Die 69 Dämonen, die er vorstellt (eigentlich sollten es wohl 72 sein) sieht er in einer Art Monarchie, welche diejenige des Himmels nachahmt (daher „pseudomonarchia“). Das „Book of Oberon“ (Woodbury, Minn. 2015), eines der umfassendsten Beschwörungsbücher elisabethanischer Magie, enthält weiteres Material. (Der Titel stammt erst von den Herausgebern Daniel Harms, James R. Clark und Joseph E. Peterson: die Handschrift des 16. Jhdts. selbst hat ihre Titelseite verloren; sie liegt in der Folger Shakespeare Library in Washington, DC.) Vor allem war Weyer die dämonologische Hauptquelle für Reginald Scot, „The Discoverie of Witchcraft“ (zuerst 1584), ein zweites kritisches Buch zum Hexenglauben, das eine gewisse Bekanntheit dadurch erwarb, dass es auch magische Rezepte publizierte, die vorher nur handschriftlich greifbar waren. König Jakob I. wollte es deshalb gerne vernichten, was ihm nicht gelang. Berühmt wurde v.a. die weiter ergänzte Ausgabe London 1665, die zur Hauptquelle für die Dämonenlisten der englischen zeremoniellen Magie wurde. Die magischen Ritualtexte, die wir schon aus der Antike kennen, die aber ab dem Spätmittelalter immer länger werden, interagieren mit diesen Listen und übernehmen ihr Material aus diesen (wie auch umgekehrt). Die Geschichte derartiger Dämonenlisten könnte leicht bis in die Gegenwart fortgeschrieben werden, aber ihre okkulten oder gerade okkultismuskritischen Interessen führen doch in ganz andere Richtungen als Petzoldts Werk.

Ein Lexikon etwas anderer Art mag immerhin noch etwas ausführlicher genannt werden. Das bekannteste dämonologische Lexikon des 19. Jahrhunderts ist das „Dictionnaire infernal“ des Jacques Albin Simon Collin de Plancy (1793 oder 1794–1881). In seiner zweiten Auflage von 1826 lautete der noch recht barocke Titel (der hier einmal zitiert sein soll) „Dictionnaire infernal ou Bibliothèque Universelle, sur les êtres, les personnages, les livres, les faits et les choses, qui tiennent aux apparitions, à la magie, au commerce de l’enfer, aux divinations, aux sciences secrètes, aux grimoires, aux prodiges, aux erreurs et aux préjugés, aux traditions et aux contes populaires, aux superstitions diverses, et généralement à toutes les croyances merveilleuses, surprenantes, mystérieuses et surnaturelles“. Dieses monumentale Werk hat eine kuriose Geschichte: 1818 wurde es erstmals veröffentlicht. In dieser und der zweiten Auflage war der Tenor eher kirchen- und christentumskritisch, und viele Deutungen stehen in einer freidenkerischen Linie. Collin de Plancy wandte sich dann der Katholischen Kirche zu, und die späteren Auflagen sind zwar einerseits materialreicher, aber auch stärker aus einem katholischen Bewertungsdiskurs heraus geschrieben. Alle sechs Auflagen unterscheiden sich inhaltlich, auch wenn heute fast nur noch die letzte von 1863 rezipiert wird. Das Buch ist auch in der neomagischen Szene sehr bekannt und beliebt, obwohl der Autor kein praktizierender Magier gewesen ist. (Tatsächlich besaß die letzte Ausgabe eine kirchliche Imprimatur.) In wesentlichen Teilen ist es ein Dämonenlexikon. Eine englische Gesamtübersetzung in zwei Bänden (frühere waren stark gekürzt gewesen) erschien beim Verlag Abracax House 2015. Die französische Ausgabe von 1863 enthielt auch 550 sehr berühmte Holzschnitte, die für die englische Fassung digital nachbearbeitet wurden, und die sich an einer phantastischen Ikonographie der Dämonen versuchen, diese aber in die Fantasie des 19. Jhdts. übertragen (tatsächlich haben sich diese Ikonographien über die Jahrhunderte beträchtlich verändert). Hier werden zwar die Dämonen der magischen Tradition dargestellt, ergänzt um Einiges aus den globalen religiösen Kontexten, aber z. B. der Kontakt mit den Folklore Studies, also der Volkskunde war nur gering. Jüngere (v.a. englische) Zauberbücher u.ä. und die gesamte Okkultismusliteratur haben diese Bilder gerne übernommen, die damit Teil eines öffentlichen Imaginariums geworden sind.

Das sind nur Beispiele für die Traditionen, die in Sachen dämonologischer Listen zu bedenken sind. An populären Dämonenlexika ist kein Mangel: ein Beispiel wäre die „Encyclopedia of Spirits: The Ultimate Guide to the Magic of Fairies, Genies, Demons, Ghosts, Gods & Goddesses (Witchcraft & Spells)“, die Judika Illes 2009 herausgebracht hat. Im Internet gibt es unzählige solcher Listen. Sie haben aber keinen wissenschaftlichen Anspruch, und keine einzige könnte auch nur entfernt mit dem hier vorliegenden Werk konkurrieren (das gilt auch für die englischsprachigen Publikationen, von denen es naturgemäß noch mehr gibt als von deutschen). Jake Stratton-Kent, „Pandemonium. A Discordant Concordance. Diverse Spirit Catalogues” (West Yorkshire 2016) ist immerhin ein erster Versuch, die magisch-okkulten Listen systematisch zu vergleichen und im Vergleich abzudrucken. Das Werk ist aus der Sichtweise der Magiepraktizierenden geschrieben, womit daran erinnert werden mag, dass diese mittlerweile auch am akademischen Diskurs zur Sache selbst mitwirken. Das verändert die Forschung radikal, betrifft aber nur eine Facette des Geister- und Dämonen-Imaginariums.

Das hier vorliegende Werk ist natürlich in vielerlei Hinsicht etwas anderes. Es ist aus volkskundlicher (folkloristischer), also kulturwissenschaftlicher und aus erzählforschender Sicht geschrieben, integriert aber auch literaturwissenschaftliche und religionswissenschaftliche Materialien, solche aus der modernen Medienwelt und aus den magischen Traditionen. Eher vergleichbar ist das „Lexikon der Götter und Dämonen: Namen, Funktionen, Symbole/Attribute“, das Manfred Lurker herausbrachte (2. Aufl. Stuttgart 1989). Dieses holt weit aus, bietet aber nur sehr kurze Artikel, und ist in hohem Maße selektiv. Zum vorliegenden Werk kann es ebenfalls keine Konkurrenz sein, sowenig wie eines der anderen genannten. Nur für Einzelbereiche gibt es Lexika, die wissenschaftlichen Ansprüchen genügen, z. B. Karel van der Toorn, „Dictionary of deities and demons in the Bible” (DDD, Leiden [u.a.] 1995. 2. Aufl. 1999; eine Neubearbeitung ist in Vorbereitung). Aber ein Werk, das sowohl umfassend, kulturübergreifend (wenn auch noch nicht im vollen Sinn „global“: das kann ein Einzelner nicht leisten), kulturwissenschaftlich verantwortet, aus den Quellen selbst schöpfend und erarbeitet, den verschiedenen Diskursen zum Thema „Dämonen“ gleichermaßen verpflichtet ist, hat es bisher nicht gegeben. Bis jetzt: mit Leander Petzoldts „Dämonologischem Lexikon“ liegt nun (auch international) das erste umfassendere Nachschlagewerk vor, das diesen Namen tatsächlich verdient und die verschiedenen Interessen am Thema in einen wirklichen Kontakt bringt. Damit fasst es die Forschung vieler Generationen zusammen, bietet aber auch eine solide Basis für die Weiterarbeit. Diese wird einmal zu erklären haben, warum die Rede von den Dämonen ein Universale der conditio humana ist.

Einführung in die Dämonologie und in dieses Online-Lexikon von Prof. Dr. Leander Petzoldt

Der Glaube an Dämonen und Elementargeister ist bereits in der Antike, aber auch noch im 16., 17. und 18. Jahrhundert mindestens ebenso durch die zeitgenössische gelehrte Literatur verbreitet worden wie durch die Volkserzählung, das heißt durch die Erlebnisberichte von Betroffenen. Die Volksglaubensforschung geht von der subjektiven Glaubwürdigkeit solcher Berichte aus. Der Volksglaube und die Volkssage sind damit neben den naturwissenschaftlich-philosophischen Schriften von der Renaissance bis ins 18. Jahrhundert die wichtigste Quelle für die Vorstellungen von Dämonen und Elementargeistern.

Die Bedeutung des Wortes Dämon

Holzschnitt Meerfräulein von 1556. Gemeinfrei,

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7556436

Die Beutung des bzw. der Dämonen und des Wortes selbst ist in stetem Wandel begriffen, denn in der ursprünglichen Bedeutung des altgriechischen δαίμων daímōn bezeichnet es einen „Geist“ (lateinisch spiritus) oder eine Schicksalsmacht (δαιμόνιον daimónion) bzw. vor allem einen Vermittler zwischen den Menschen und dem Göttlichen. Die Grundbedeutung des Wortes „Daimon“ (griech. daiesthai) weist außerdem auf den Vorgang des Teilens, Zuteilens hin, und meint damit das Schicksal, das bei der Geburt jedem Wesen zugeteilt wird. Der Glaube an Dämonen trägt zum Verständnis dieser Welt bei, er erklärt die Welt und macht menschliche Erfahrungen verstehbar. In diesem Sinne bezeichnet etwa Sigmund Freud in Totem und Tabu (1913) die ‚Erfindung’ der Geister und Dämonen als die erste theoretische Leistung des Menschen.

Bis ins 18. Jahrhundert für unbezweifelbare Realität gehalten, umfasst dieser Dämonenbegriff zunächst auch die im vorislamischen Iran entstandenen Dämonenvorstellungen und die Natur- und Elementargeister des Volksglaubens. Die Genese der Vorstellung von Natur- und Elementargeistern kann als Personifikation einzelner Naturerscheinungen und Konkretisierung meteorologischer Vorgänge ebenso wie psychischer Ängste gedeutet werden. Zwar nicht der Etymologie des Dämonenbegriffs folgend, jedoch psychologisch stringent, stehen die Dämonenvorstellungen seit frühester Zeit mit der populären Tradition in Verbindung. Dämonen sind Glaubensgestalten und Erzählgestalten zugleich, Phänomene des Volksglaubens, die sich in der Volkserzählung konkretisieren.

Die Namen der Dämonen

Freilich entsteht bereits das erste Problem mit der sprachlichen und inhaltlichen Differenzierung der Bezeichnungen: Dämonen, Geister,

Gespenster, Unholden, Jenseitige, usw. Eine Abgrenzung erscheint hier fast unmöglich. Bereits in den ältesten (lat.) Quellen, in denen

dämonische Wesen erwähnt werden, findet sich eine Vielzahl von Bezeichnungen: daemonium, faunus, pilosus, silvanus, lamia, larva, genius,

spiritus, monstrum usw. Die interpretatio christiana ersetzt häufig die Bezeichnung daemonium durch ‚tiufel’, ‚dyabolus’ oder ‚malignus spiritus’.

Eines der schwierigsten Probleme in der gelehrten und populären Dämonologie ist daher die Namengebung dämonischer Wesen. Ein Dämon, dessen Namen man kennt, ist weniger furchterregend als das unbekannte, numinose (göttlich-geheimnisvolle), nicht-geheure Wesen, denn mit der Kenntnis des Namens verschafft man sich Macht über den Dämon.

Nur selten sind Namen so eindeutig wie die Bezeichnungen Riese oder Zwerg, aber schon hier wird es schwierig, wenn wir die „Menschenriesen“, wie etwa „Haymon“, von den „Naturriesen“ wie „Thyrsus“ unterscheiden, wobei die Etymologie Thyrsus ja letztlich auf anord. Thyrsa, finn. Tursas, ahd. Durisis, > Thyrse zurückgeht, was sozusagen die Gattungsbezeichnung ist. Im angelsächsischen Beowulf wird „Grendel“ als „thyrs“ bezeichnet.

In den frühen antiken bzw. lateinischen Handschriften versuchen die deutschen Autoren autochthone (einheimische, hier eigene, neue deutsche) Begriffe anhand des Lateinischen auszudrücken. Im so genannten Corrector, einem Penitentiale (Bußbuch) des Burchard von Worms (10./11. Jahrhundert), finden wir (nach dem Vorbild von Plinius und Petronius Arbiter) den ersten deutschen Beleg für die Vorstellung vom Werwolf. Es heißt dort (Cap. 139) „creditisti […] ut in lupum transformari possit, quod vulgaris stultitia werwolf vocat“. Weiterhin bringt er Belege für „Wiedergänger“ (Revenants), dämonisierte Tote und Hexen, wobei er letztere im lateinischen Text als „holda“ bezeichnet, während die Lex Salica (um 500) und Regino von Prüm die lateinische Bezeichnung „striga“ bevorzugen. Bei Burchard vom Worms finden wir jedoch auch noch die antiken Faunen und Satyrn, die Larvae und Lamia. In einer Handschrift hat der Schreiber des besseren Verständnisses wegen über das Lemma „Larva“ die deutsche Bezeichnung „scrato“ geschrieben, damit drängt sich die Notwendigkeit auf, die Termini für dämonische Gestalten aus ihrem Kontext zu erklären und darüber hinaus ihre Stellung innerhalb eines mythologischen Systems zu beschreiben. Die Polysemie (Vieldeutigkeit) der Termini (Begriffe) ist schon in der Antike überaus verwirrend; in der frühen Neuzeit, in der wir einen latenten Verfalls- und Kontaminationsprozess der Namengebung beobachten können, wird die Spezifik einzelner dämonischer Gestalten immer undeutlicher. Oft ist die Bezeichnungen dämonischer Wesenheiten von Ort zu Ort verschieden, obwohl es sich phänomenologisch (vom Aussehen her) und typologisch um die gleichen Gestalten handelt. Freilich hat eine solche Typologie, wie sie schon Trithemius und andere versucht haben, ihre Grenzen. Vor allem wandelt sich des Wesen vieler Dämonen über die Jahrhunderter hin: die Wandlungen des „Nichus“, von einem Flussgott über einer krokodilartige Bestie zur Nixe (ähnlich dem Bilwis) ist ein treffendes Beispiel.

Es gibt zudem Kollektivdämonen, wie Zwerge, zugleich aber auch Solitärgestalten wie Alberich (Oberon). Der Aufhocker (niederdeutsch: Huckup) ist ein nomen agentis, das heißt der Name drückt seine Tätigkeit aus: ein dämonisches Wesen springt einem Wanderer auf den Rücken und bedrängt ihn bis zum Fieberwahn. Dieses Wesen aber kann als Alp/Alb, Totengeist, Hexe, Werwolf, Feuermann, Hehmann, usw. beschrieben werden. Trotzdem ist der Aufhocker zunächst prinzipiell ein Dämon sui generis, als eigene Gattung.

Die in den Lexika des 15. und 16. Jahrhunderts überlieferten Termini aus dem Bereich der Magie und Divination haben eine deutlich narrative Funktion, wie Claude Lecouteux in Das Reich der Nachtdämonen. Angst und Aberglaube im Mittelalter (2001) schreibt, da sie als „Hilfsmittel zur Erlernung des Lateinischen oder zum Umgang mit ihm gedacht sind“. Sie „kodifizieren den Volksmund […] und erheben einige wenige deutsche Wörter zu allumfassenden Begriffen“. Dasselbe gilt auch für die dämonischen Wesenheiten und die sich darauf beziehenden Volkserzählungen.

Bevorzugt werden Drache, Basilisk, Greif, Salamander, Pelikan und Phönix, da sie nicht nur in den religiösen Schriften als Basis für homiletische (die Bibel auslegende Predigttexte) Auslegungen dienen, sondern auch in der Unterhaltungsliteratur der Zeit beliebte Mirabilia (Sammlung von Wundern) verkörpern. Hinzu kommt ein überliefertes Grundwissen über Fabelwesen, das auf der Bibel, dem Physiologus und den Kommentaren zu Vergil und Ovid beruht. Auf diese Weise wird die Bezeichnung „Pygmäen“ zum Synonym für „Zwerge“, wie es noch bei Paracelsus der Fall ist. Sie bezeichnet in der gelehrten Literatur, gegen Ende des 15. Jahrhunderts (so Petrus Dasypodius) keineswegs die „echten“ Pygmäen; dagegen kommt etwa im gleichen Zeitraum die Bezeichnung „erdmennly“ für Zwerge bzw. Erdgeister auf. Da die Autoren der gelehrten Lexika vor allem bemüht waren, durch die Tradition geheiligte Begriffe (denen „auctoritas“, also Autorität zukam) weiterzugeben, finden sich bei ihnen viele Inhalte populärer Glaubensvorstellungen, seien sie von anderen Lexikographen übernommen oder direkt aus dem Volksglauben geschöpft. Prinzipiell ist zu sagen, dass der übergeordnete Begriff „Dämonen“ sehr vielschichtig und polyvalent ist und die Abgrenzung gegenüber Geistern, Gespenstern und ähnlichen Begriffen bzw. Wesenheiten fast unmöglich ist, da sie oft synonym gebraucht werden.

Eines der schwierigsten Probleme in der gelehrten und populären Dämonologie ist daher die Namengebung dämonischer Wesen. Ein Dämon, dessen Namen man kennt, ist weniger furchterregend als das unbekannte, numinose (göttlich-geheimnisvolle), nicht-geheure Wesen, denn mit der Kenntnis des Namens verschafft man sich Macht über den Dämon.

Nur selten sind Namen so eindeutig wie die Bezeichnungen Riese oder Zwerg, aber schon hier wird es schwierig, wenn wir die „Menschenriesen“, wie etwa „Haymon“, von den „Naturriesen“ wie „Thyrsus“ unterscheiden, wobei die Etymologie Thyrsus ja letztlich auf anord. Thyrsa, finn. Tursas, ahd. Durisis, > Thyrse zurückgeht, was sozusagen die Gattungsbezeichnung ist. Im angelsächsischen Beowulf wird „Grendel“ als „thyrs“ bezeichnet.

Der Werwolf von Onolzbach anno 1685 Georg Jakob Schneider, Nürnberg fec.

In den frühen antiken bzw. lateinischen Handschriften versuchen die deutschen Autoren autochthone (einheimische, hier eigene, neue deutsche) Begriffe anhand des Lateinischen auszudrücken. Im so genannten Corrector, einem Penitentiale (Bußbuch) des Burchard von Worms (10./11. Jahrhundert), finden wir (nach dem Vorbild von Plinius und Petronius Arbiter) den ersten deutschen Beleg für die Vorstellung vom Werwolf. Es heißt dort (Cap. 139) „creditisti […] ut in lupum transformari possit, quod vulgaris stultitia werwolf vocat“. Weiterhin bringt er Belege für „Wiedergänger“ (Revenants), dämonisierte Tote und Hexen, wobei er letztere im lateinischen Text als „holda“ bezeichnet, während die Lex Salica (um 500) und Regino von Prüm die lateinische Bezeichnung „striga“ bevorzugen. Bei Burchard vom Worms finden wir jedoch auch noch die antiken Faunen und Satyrn, die Larvae und Lamia. In einer Handschrift hat der Schreiber des besseren Verständnisses wegen über das Lemma „Larva“ die deutsche Bezeichnung „scrato“ geschrieben, damit drängt sich die Notwendigkeit auf, die Termini für dämonische Gestalten aus ihrem Kontext zu erklären und darüber hinaus ihre Stellung innerhalb eines mythologischen Systems zu beschreiben. Die Polysemie (Vieldeutigkeit) der Termini (Begriffe) ist schon in der Antike überaus verwirrend; in der frühen Neuzeit, in der wir einen latenten Verfalls- und Kontaminationsprozess der Namengebung beobachten können, wird die Spezifik einzelner dämonischer Gestalten immer undeutlicher. Oft ist die Bezeichnungen dämonischer Wesenheiten von Ort zu Ort verschieden, obwohl es sich phänomenologisch (vom Aussehen her) und typologisch um die gleichen Gestalten handelt. Freilich hat eine solche Typologie, wie sie schon Trithemius und andere versucht haben, ihre Grenzen. Vor allem wandelt sich des Wesen vieler Dämonen über die Jahrhunderter hin: die Wandlungen des „Nichus“, von einem Flussgott über einer krokodilartige Bestie zur Nixe (ähnlich dem Bilwis) ist ein treffendes Beispiel.

Es gibt zudem Kollektivdämonen, wie Zwerge, zugleich aber auch Solitärgestalten wie Alberich (Oberon). Der Aufhocker (niederdeutsch: Huckup) ist ein nomen agentis, das heißt der Name drückt seine Tätigkeit aus: ein dämonisches Wesen springt einem Wanderer auf den Rücken und bedrängt ihn bis zum Fieberwahn. Dieses Wesen aber kann als Alp/Alb, Totengeist, Hexe, Werwolf, Feuermann, Hehmann, usw. beschrieben werden. Trotzdem ist der Aufhocker zunächst prinzipiell ein Dämon sui generis, als eigene Gattung.

Die in den Lexika des 15. und 16. Jahrhunderts überlieferten Termini aus dem Bereich der Magie und Divination haben eine deutlich narrative Funktion, wie Claude Lecouteux in Das Reich der Nachtdämonen. Angst und Aberglaube im Mittelalter (2001) schreibt, da sie als „Hilfsmittel zur Erlernung des Lateinischen oder zum Umgang mit ihm gedacht sind“. Sie „kodifizieren den Volksmund […] und erheben einige wenige deutsche Wörter zu allumfassenden Begriffen“. Dasselbe gilt auch für die dämonischen Wesenheiten und die sich darauf beziehenden Volkserzählungen.

Bevorzugt werden Drache, Basilisk, Greif, Salamander, Pelikan und Phönix, da sie nicht nur in den religiösen Schriften als Basis für homiletische (die Bibel auslegende Predigttexte) Auslegungen dienen, sondern auch in der Unterhaltungsliteratur der Zeit beliebte Mirabilia (Sammlung von Wundern) verkörpern. Hinzu kommt ein überliefertes Grundwissen über Fabelwesen, das auf der Bibel, dem Physiologus und den Kommentaren zu Vergil und Ovid beruht. Auf diese Weise wird die Bezeichnung „Pygmäen“ zum Synonym für „Zwerge“, wie es noch bei Paracelsus der Fall ist. Sie bezeichnet in der gelehrten Literatur, gegen Ende des 15. Jahrhunderts (so Petrus Dasypodius) keineswegs die „echten“ Pygmäen; dagegen kommt etwa im gleichen Zeitraum die Bezeichnung „erdmennly“ für Zwerge bzw. Erdgeister auf. Da die Autoren der gelehrten Lexika vor allem bemüht waren, durch die Tradition geheiligte Begriffe (denen „auctoritas“, also Autorität zukam) weiterzugeben, finden sich bei ihnen viele Inhalte populärer Glaubensvorstellungen, seien sie von anderen Lexikographen übernommen oder direkt aus dem Volksglauben geschöpft. Prinzipiell ist zu sagen, dass der übergeordnete Begriff „Dämonen“ sehr vielschichtig und polyvalent ist und die Abgrenzung gegenüber Geistern, Gespenstern und ähnlichen Begriffen bzw. Wesenheiten fast unmöglich ist, da sie oft synonym gebraucht werden.

Arten von Dämonen

Naturdämonen finden sich hier neben dämonisierten historischen Persönlichkeiten, Gottheiten und Totengeistern.

Für die Aufnahme in das Lexikon spielt weniger ihre geographische Herkunft, als ihr Auftreten im europäischen Kulturraum eine Rolle.

Zu den ältesten Vorstellungen gehören zweifellos die von den Totengeistern, die sich den Lebenden zeigen, und deren Erscheinen nicht ohne

Folgen bleibt. Insgesamt könnte man dieses Kapitel der Volkssage unter den Titel stellen „Zur Frühgeschichte der Angst“, denn wie der

archaische Totenkult aus der Angst vor den Toten entstanden ist, spiegeln die Sagen der Ambivalenz der Einstellung des Menschen zu

seinen Toten als verehrungswürdige Ahnen und bösartige Dämonen und Wiedergänger wider. Doch nicht nur in den Totensagen wird die

Angst des Menschen manifest. Die Fülle und der ‚Artenreichtum’ der Dämonen allein in unserem Kulturkreis macht eine

Systematisierung fast unmöglich. Seit dem 15. Jahrhundert hat man immer wieder versucht, Dämonologien zu entwerfen und die

Dämonenwelt in ein System zu bringen.

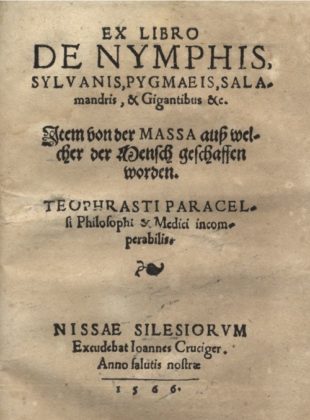

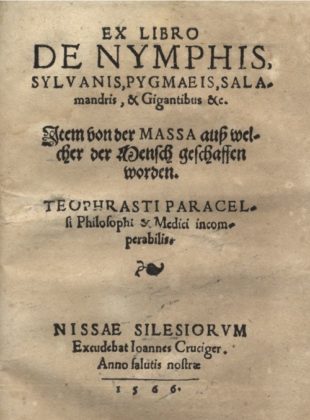

Der alemannische Naturforscher Theophrastus von Hohenheim genannt Paracelsus (1493-1541) schreibt in seinem 1566 posthum erschienenen Liber de nymphis, sylphis, pygmaeis et alamandris et de caeteris spiritibus also in seinem „Büchlein über die Nymphen, Sylphen, Pygmäen, Salamander und die übrigen Elementargeister“, ein jeglicher Mensch habe die Erkenntnis seiner selbst, aber im Menschen sei auch ein Licht, „ausserthalb dem Liecht so in der Natur geboren ist: Dasselbig ist das Liecht dordurch der Mensch übernatürlich Dinge erfahrt, lehrnt und ergründt“. In seinem Werk stellt sich Paracelsus die Aufgabe „die Geschöff ausserthalb des Liechts der Natur“ zu beschreiben; für ihn sind alle diese Dämonen und Geister von unbezweifelbarer Realität, er bezeichnet die Elementargeister sogar als „Geistmenschen“ (Tract. I. Cap.I). wie wohl sie nicht aus Adam geboren sind. Sie sind sozusagen von menschlicher Natur, besitzen aber keine Seele: „also sind sie Menschen vond Leuth, sterben mit dem Viech, wandeln mit den Geistern, essen und trinken mit den Menschen“ (p.15). „Ihr Wohnung sind viererley, das ist nach dem Vier Elementen. Eine im Wasser, eine in Luft, Eine in der Erden, Eine im Feuer. Die im Wasser sind Nymphen, die im Luft sind Sylphen, die in der Erden sind Pygmaei, die im Feuer Salamandrae.“

Was Paracelsus hier von den Elementargeistern schreibt, kennzeichnet den Endstand einer Entwicklung der Dämonenvorstellung, die ihre Wurzeln in der griechischen Naturphilosophie und im Neuplatononismus hat und, dies sei vorweg betont, die sich als Ergebnis vorwissenschaftlicher Spekulation bezeichnen lässt, einer Gelehrtenkultur, die im Wesentlichen neben und außerhalb der Volkskultur anzusiedeln ist.

Die mittelalterliche Dämonenlehre mit ihrer Einteilung der „Elementargeister“ nach den vier Elementen Wasser, Feuer, Erde und Luft verspricht eine scheinbar logische Systematik. Aber ihre Logik entstammt den Spekulationen der Naturphilosophen des 15. und 16. Jahrhunderts und nicht zuletzt der naturromantischen Dichtung des 19. Jahrhunderts. Die Sylphen und Najaden, Undinen und Nymphen waren niemals Gestalten des Volksglaubens, sie waren Schöpfungen der vorwissenschaftlichen Naturphilosophie, die ihr Material den spätantiken Dämonenlehren verdankte.

Der alemannische Naturforscher Theophrastus von Hohenheim genannt Paracelsus (1493-1541) schreibt in seinem 1566 posthum erschienenen Liber de nymphis, sylphis, pygmaeis et alamandris et de caeteris spiritibus also in seinem „Büchlein über die Nymphen, Sylphen, Pygmäen, Salamander und die übrigen Elementargeister“, ein jeglicher Mensch habe die Erkenntnis seiner selbst, aber im Menschen sei auch ein Licht, „ausserthalb dem Liecht so in der Natur geboren ist: Dasselbig ist das Liecht dordurch der Mensch übernatürlich Dinge erfahrt, lehrnt und ergründt“. In seinem Werk stellt sich Paracelsus die Aufgabe „die Geschöff ausserthalb des Liechts der Natur“ zu beschreiben; für ihn sind alle diese Dämonen und Geister von unbezweifelbarer Realität, er bezeichnet die Elementargeister sogar als „Geistmenschen“ (Tract. I. Cap.I). wie wohl sie nicht aus Adam geboren sind. Sie sind sozusagen von menschlicher Natur, besitzen aber keine Seele: „also sind sie Menschen vond Leuth, sterben mit dem Viech, wandeln mit den Geistern, essen und trinken mit den Menschen“ (p.15). „Ihr Wohnung sind viererley, das ist nach dem Vier Elementen. Eine im Wasser, eine in Luft, Eine in der Erden, Eine im Feuer. Die im Wasser sind Nymphen, die im Luft sind Sylphen, die in der Erden sind Pygmaei, die im Feuer Salamandrae.“

Was Paracelsus hier von den Elementargeistern schreibt, kennzeichnet den Endstand einer Entwicklung der Dämonenvorstellung, die ihre Wurzeln in der griechischen Naturphilosophie und im Neuplatononismus hat und, dies sei vorweg betont, die sich als Ergebnis vorwissenschaftlicher Spekulation bezeichnen lässt, einer Gelehrtenkultur, die im Wesentlichen neben und außerhalb der Volkskultur anzusiedeln ist.

Die mittelalterliche Dämonenlehre mit ihrer Einteilung der „Elementargeister“ nach den vier Elementen Wasser, Feuer, Erde und Luft verspricht eine scheinbar logische Systematik. Aber ihre Logik entstammt den Spekulationen der Naturphilosophen des 15. und 16. Jahrhunderts und nicht zuletzt der naturromantischen Dichtung des 19. Jahrhunderts. Die Sylphen und Najaden, Undinen und Nymphen waren niemals Gestalten des Volksglaubens, sie waren Schöpfungen der vorwissenschaftlichen Naturphilosophie, die ihr Material den spätantiken Dämonenlehren verdankte.

Diabolisierung der Dämonen

Dieser Vorgang der Diabolisierung setzt schon früh ein und wird, vor allem durch Luther, im 16. Jahrhundert,

konsequent zu Ende geführt. Durch das Christentum wird der spätantiken und mittelalterlichen Dämonologie die

biblische Überlieferung vom Sturz der abtrünnigen Engel hinzugefügt, eine Vorstellung, die bereits in der jüdischen Überlieferung

der späthellenistischen Zeit verbreitet ist, nach der die Dämonen Abkömmlinge jener gefallenen Engel sind, wie es Gen. 6, 1-4 heißt,

die sich mit den Töchtern der Menschen vermischten.

Ausschnitt aus dem Holzschnitt zu Dante Alighieri, La Divina Commedia /

Die Göttliche Komödie, "Inferno", Florence: Nicolaus Laurentii, Alamanus 1481.

Dämonologie des Agrippa von Nettesheim

Kupferstich-Portrait des Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim (1486-1535) aus André Thevets Les Vrais

pourtraits et vies des hommes illustres grecz, latins et payens von 1584

Eine differenziertere Dämonenlehre finden wir bei Agrippa von Nettesheim (1486-1535). Er versucht in seiner Occulta Philospophia (1531), das Christentum mit den Dämonen der Antike zu versöhnen und entwickelt seine Dämonologie:

„Endlich spricht man von Tag-, Nacht- und Mittagsgeistern sowie von Wald-, Berg, Feld- und Hausgeistern. Daher die Silvanen, Faunen, Satyrn, Pane, Nymphen, Najaden, Nereiden, Dryaden“ (...) „Einige dieser Dämonen verlieben sich in Frauenzimmer, andere in Knaben, noch andere haben eine Freude an verschiedenen Haus- oder Waldtieren. Einige wohnen in Wäldern und Hainen, andere bei Quellen und auf Wiesen. So bewohnen die Faune und Lemuren die Felder, die Najaden die Quellen, die Potamiden die Flüsse, die Nymphen die Seen und sonstigen Gewässer, die Oreaden die Berge, die Humeaden die Wiesen, die Dryaden und Hamadryaden die Wälder, welche auch die Satyre und Sylvanen bewohnen und wo sie sich an den Bäumen und Rasenplätzen erfreuen, wie die Nepeten und Agapeten an den Blumen, die Dodonen an den Eichen, die Paleen und Fenilien an Futter und Feldbau.“

Trithemius’ Dämonenlehre

Kupferstich Johannes Trithemius (eigtl. Johannes Heidenberg oder Johannes Zeller, auch Johannes von Trittenheim, Johannes Tritheim) "IOANNES TRITHEMIUS"

(1462 - 1516 ), 16. Jahrhundert.

Johannes Trithemius, der Abt von Sponheim (1462-1516) etwa spekuliert in seiner Chronologia mystica über die Dynastien der Geister. Auch in seinem Buch von den acht Fragen (Liber Octo questionoum, 1515) beschäftigt er sich mit solchen Themen und stellt eine Systematik der Geister auf. Freilich sieht der gelehrte Abt in den antiken Dämonen nur noch Ausgeburten des Teufels.

Trithemius kennt nun mehrere Geschlechter von Geistern, die er zunächst den Elementen zuordnet:

„Es seind viel Geschlecht der bösen Geister, haben auch unter einander etliche unterschiedliche Grad und Staffel, nach Gelegenheit der Örter, in welche sie am Anfang ihres Falles erstlich verstoßen worden sind, Zum ersten, so ist ein Geschlecht der Teufel, das heißt man Igneum, das seind feurige Teufel; die wohnen in der obersten Luft, kommen nimmermehr vor dem jüngsten Tag herab auf Erden, sondern sie bleiben stetig in der Region des Mondes, haben auch gar keine Gemeinschaft mit den Menschen, die auf Erden wohnen […] Das ander Geschlecht der Teufel heißt Aereum, seind die bösen Geister, die da in der Luft unter dem Himmel, nahe bei uns umher wohnen und fahren. Diese könnten wohl herab auf die Erde kommen, und so sie von der groben Luft einen Leib an sich genommen haben, erscheinen sie zu Zeiten den Menschen sichtbarlich. Diese Geister betrüben aus Verhängnis Gottes oftmals die Luft, machen donnern und Ungewitter, seind allzugleich miteinander zu Verderben der Menschen geneigt und verbunden. Sie haben gleich wie die Menschen ihre Affektion und Beweglichkeit, sonderlich in Hoffahrt und Neid, werden ohn Unterlaß mit Anffechtung getrieben; haben nit einen steten Körper, bleiben auch nit immerzu an einem Ort. Sie haben auch nit alle eine gleiche [...] Das dritt Geschlecht der bösen Geister nenn wir die irdischen Teufel, welche, als wir in keinen Zweifel setzen, aus dem Himmel auf das Erdreich für ihre Verschuldung gestürzt worden sind ... Von diesen Teufeln und bösen Geistern wohnt ein Teil in den Hölzern und Wäldern, die tun den Jägern viel Schalkheit; etliche wohnen auf dem freien Felde, die bei Nacht die Leut, so über Feld gehen, irrig machen und abwegs führen; ein Teil wohnt in heimlichen, verborgenen Winkeln und Höhlen, und etlich, die da nit so gar wütend und tobend seind als die andern, die wohnen gern um die Menschen, doch in einem verborgenen dunkeln Winkel. Sie haben nit all einen, sondern mancherlei Sinn, Willen und Anmutung, denn es ist immer ein böser denn der andere [...] Das viert Geschlecht und Art der Teufel heißt man Aquaticum, das ist darum, daß sie gern um die Wasser wohnen, erweckt auf dem Meer allerlei Ungewitter, versenkt die Schiff in die Tiefe, ertränkt viel Menschen [...] Darüberhinaus nennt er als fünftes Geschlecht der Geister die Unterirdischen,die in „Höhlen und Löchern und in den heimlichen Winkeln auf den Bergenwohnen“. Sie sind seiner Meinung nach die allerbösesten, stellen den Leuten nach, die unter der Erde arbeiten, den Brunnengräbern und vor allem den Erzknappen.